الشعر في الدولة السعودية الأولى، هو أحد الفنون الأدبية التي شكلت أداة تعبير في الدولة السعودية الأولى عكست الجوانب الاجتماعية والسياسية والدينية آنذاك، وأدى الشعر دورًا في تعزيز الوحدة الوطنية والولاء للدولة والدفاع عنها، إضافة إلى كونه مصدرًا من مصادر التاريخ السعودي. واهتم حكام الدولة السعودية الأولى بالشعر والشعراء، وتعددت أغراضه وأساليبه الفنية، وكان للشعر العامي نصيب من التطور في الأوزان مقارنة بالفصيح.

اهتمام أئمة الدولة السعودية الأولى بالشعر

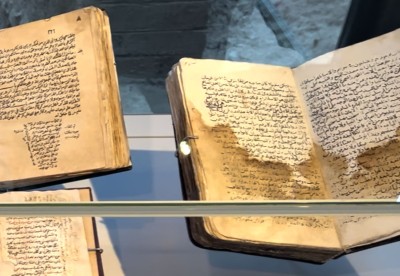

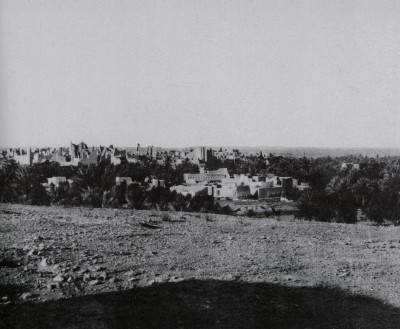

تذوّق مجتمع الدولة السعودية الأولى الشعر، وكانوا ينظمونه نظمًا جيدًا، وعلى الرغم من أن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة إلا أنهم وبسبب سلامة اللغة العاميّة لديهم لا يقعون في الأخطاء اللغوية عند نظم الشعر، ويتناقلون أشعارهم بالرواية الشفهية ثم تنتقل إلى مرحلة التدوين، وكان الأئمة من آل سعود يستقطبون في الدرعية الشعراء المميزين من أنحاء الجزيرة العربية، ويجزلون العطاء لمن يُحسن نظم الشعر منهم.

أغراض الشعر في الدولة السعودية الأولى

كان لتأسيس الدولة السعودية الأولى واستقرار الأمن فيها دور مهم في نشاط الجانب العلمي والفكري والأدبي، حيث دخلت على الشعر في هذا العهد موضوعات جادّة، وحاول بعضهم مثل: عبدالرحمن المكي ومحمد قابل الجدّاوي نظم الشعر على الطريقة البغدادية والأندلسية بالأوزان المستحدثة والموشحات، كما أن التداخل بين العامي والفصيح وُجد لدى بعض الشعراء، أما في نجد فقد برز الشعر العربي الفصيح، مواكبة للتطور العلمي فيها.

وارتبط شعراء هذه الفترة بالعلم، فكانوا يُعدون من أهل العلم قبل الأدب، أي كانت لهم مكانة علميّة تغلب المكانة الشعريّة، فكانوا يعملون في مناصب القضاء أو الفتوى أو التدريس، باستثناء أحمد بن مشرف الذي عُرف بين الناس شاعرًا قبل أن يعرف بالقضاء والفتوى، ومن مظاهر ارتباط العلم بالشعر نظْم الشعراء والعلماء المتون والفتاوى، وتسجيل المسائل للحفظ، وتسجيل الأيام، كما يظهر في شعر أحمد بن مشرف في التاريخ والأخلاق، وكما في شعر أبي بكر الملا، ومحمد الحفظي، وسليمان بن سحمان، كما استمرت ظاهرة التأريخ الشعري، ونظموا إلى جانب ذلك الشعر في الأحاجي والألغاز، والنكات العلمية.

أوزان الشعر العامي في الدولة السعودية الأولى

استطاع شعراء الدولة السعودية الأولى تطوير الأوزان العامية بإدخال أوزان أخرى أقرب إلى بيئتهم، تلبيةً لحاجة الذوق العامي، ويظهر ذلك في الأوزان المسماة "الفرعي" و"المجرور"، و"اليماني"، وكما ظهر في شعر عبدالله العمير الذي كتب شعرًا ذا قافيتين فيه شيء من الفصاحة غير أن نمطه ووزنه أقرب إلى الألحان النجدية والعراقية الشائعة بين الشعراء العاميين.

وأُدخلت في هذا العصر الأوزان السامرية على الشعر الشعبي عن طريق الشاعر محسن الهزاني، كما أَدخَل نظام القافيتين خارجًا بذلك عن القاعدة الهلالية في النظم الشعري، وأدخل البحر المسحوب ذا القافيتين الملزمتين وأصبح هذا الشكل معتمدًا للشعراء من بعده، إضافةً إلى النظم "المروبع" أي أن يكون لكل بيت أربعة أشطر، وجاء من بعده الشاعر محمد بن لعبون الذي ابتكر بحورًا جديدة، وطوّر البحور القائمة، وصنع ابتكارات فنية جديدة في الشعر النبطي.

البناء الشعري في الدولة السعودية الأولى

شاعت في شعر الدولة السعودية الأولى الصنعة اللفظية بنوعيها البسيطة والمعقدة وخصوصًا في الشعر الأحسائي والحجازي، وإلى جانبها وُجد شعر المباسطات والمطارحات، وهو شعر يُنشد في مجالس السَّمر ويتبادل بين الشعراء ويتداول بين الناس، كما شاعت الرقة والسهولة في الشعر الحجازي والأحسائي، أكثر منها في الشعر النجدي.

أما في عمود الشعر فدرج الشعراء على المزاوجة بين الاحتفاظ بالمقدمة الغزلية، والمطالع الموضوعية، وهو نهج سارت عليه العصور الأدبية السابقة لهم، وحاولوا التجديد في المطالع بإدخال وصف القهوة في مقدمة القصيدة وهذه المحاولة كانت في شعر الأحساء من الشاعر عبداللطيف بن عبدالعزيز المبارك، فقال:

قم فاسقني البُن صرفًا واملأ القَدْحا

فإن زند الهنا والسعد قد قَدَحَا.

شعراء الدولة السعودية الأولى

يقسّم الشعر في الدولة السعودية الأولى إلى نوعين: الشعر الفصيح والشعر النبطي، وبرز في النوعين عدد من الشعراء، وتميّز الشعر في تلك الفترة بكثرة الشعراء وإنتاجهم الشعري مقارنة بمن سبقهم، كما تميز الشعراء بمحاولة المشاركة في الأحداث السياسية والاجتماعية، مثلما يظهر في شعر حسين بن غنام، وجعفر البيتي، وهذه المشاركة جعلت شعرهم في منزلة عليا، ومن هؤلاء الشعراء:

- حسين بن غنام (توفي 1225هـ/1810م).

- محمد الحفظي (1178هـ/ 1764م-1237هـ/ 1822).

- محمد قابل الجداوي، له شعر في عام 1202هـ/1787م.

- عبدالرحمن المكي، له شعر في عام 1212هـ/1797م.

- جعفر البيتي (1110هـ/1698م-1182هـ/1768م).

- يوسف أبو ذيب (توفي 1200هـ/1786م).

- أحمد عبدالقادر (1114هـ/1702م-1176هـ/1763م).

- أحمد بن مشرف (توفي 1285هـ/1868م).

- عثمان بن سند (1180هـ/1766م-1242هـ/1826م).

- عبدالعزيز بن معمر (توفي 1244هـ/1829م)

- محمد بن حمد بن لعبون (1205هـ/1790م-1247هـ/1831م).

- محمد العبدالله القاضي (1224هـ/1809م-1285هـ/1868م).

- محسن الهزاني (1145هـ/1732م-1240هـ/1824م).

المصادر

الشعر النبطي من مصادر تاريخ نجد. عبدالله العثيمين. 1977م.

ملاحظات عن البدو والوهابيين. جون لويس بوركهارت. 2007م.

الشعر في الجزيرة العربية: نجد والأحساء والقطيف خلال قرنين (1150- 1350). عبدالله الحامد. 1980م.

الشاعر محسن الهزاني نسبه- موطنه- حياته- شعره،.تركي بن سعود الهزاني. 1429هـ.

ديوان أمير شعراء النبط محمد بن لعبون. عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون. 1997م.

شرح قصيدة محمد العبدالله القاضي في الأنواء والنجوم. خالد بن عبدالله العجاجي. 1434هـ.

الاختبارات ذات الصلة

مقالات ذات الصلة